GWももう終わり。

喧騒を離れた海辺の町から

ビル群建ち並ぶ都会の町へ帰る時、

それは非日常の世界から

日常の世界に戻るという事。

いつものメンバーと仕事が待ってるね。

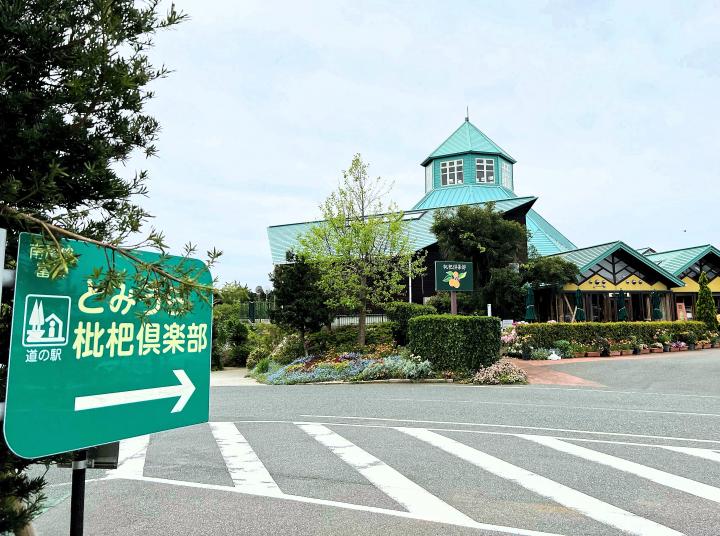

バスツアーでお馴染みの『道の駅』巡りも

海の幸、山の幸、スイーツ等の食べ歩きも

時勢柄 極力人混みを避けたいために

足が遠のいてしまった。

また、今年は猫も一緒に来ているから

長時間の留守番をさせたくないせいで

なおのこと外へ出ない。

朝から晩まで

ずーっと

四六時中

猫とべったり🐈💕

それはそれで楽しい🐈💕

猫も非日常の環境にすぐ慣れて

磯の香りや草木の香りをクンクン

小鳥🦜や蝶々🦋が飛ぶのを凝視してる。

遊び放題、甘え放題、わがまま言い放題😼✨

【猫の嗅覚・視覚の話】

猫は人間の1万倍~10万倍の嗅覚がある。

空気中の臭い物質の濃度が

人間が感知できる最低濃度の

1万分の1の濃度でも分かるそうだ。

嗅ぎ分ける能力は人間とは

比較にならないというわけだ。

また、基本的に近くも遠くも

同じように見える人間と違い、

猫の視力は2m~6m範囲のものに

一番ピントが合うようにできている。

理由は、ネコ科の動物の狩りの範囲が

この距離だからだそうだ。

猫は元々夜行性なので、夜、目が利く。

網膜の裏にタペタム層という細胞層があり、

わずかな光でも、光さえあれば反射して

視神経に伝え見ることが出来る。

猫の場合、人間の1/6の光量でも

物を見分けることが可能である。

暗いところでフラッシュをたいて

猫を撮影すると、時おり猫の目が光って映るが

それはこのタペタム層があるからである。

光に敏感なのだ。

昼間は1本の線のように縦に瞳孔を細くして

眼球に入ってくる光の量を調整する。

昼間の強い光を遮ぎるのである。

縦長の瞳孔を持つ動物は、

縦方向にレンズを絞って

縦に広くピントを合わせる。

さらに左右の目を使って

立体的に物を見ることで、

対象物との距離感を捉える。

待ち伏せをして狩りを行う動物にとって、

獲物との距離感を掴むことは重要な要素だ。

猫のように木の上など高い場所や

狭い藪の中で獲物を待ち伏せする動物にとって、

縦に広くピントを合わせられることは

理にかなっていると言える。

(PetSmile【面白ねこ雑学】より)

海辺の町、田舎の家に来て

磯の香りや草木の香りを嗅いだり

小鳥や蝶々を凝視して

野性に目覚めたうちの子😼✨

すっかり奔放に振る舞うようになった。

もう田舎と都会の匂いの違いを

ちゃんと嗅ぎ分けて感じとれるはず。

今日はコンクリートやアスファルトの匂いの

する場所、東京に帰るよ。

すんなり日常生活に戻ってくれると

いいのだけど…🤔✨

そういえば💡✨

話はぜんぜん変わるのだけれど💡✨

昨日食べたアイスが

蓋を開けたら

こんな事になっていた😃✨

ハート形♥️🧡💛💕

なんかいい感じ♥️🧡💛💕

たまたまだけど、アイスがこんな風に

なってるの、あまり見たことない♥️🧡💛💕

思わずパチリ📸✨

最後まで読んで頂きありがとうございます😊💕

24

24

最近のコメント