早く日記にと気持ちはあれど 筋肉痛でガタガタで…(;^∀^)

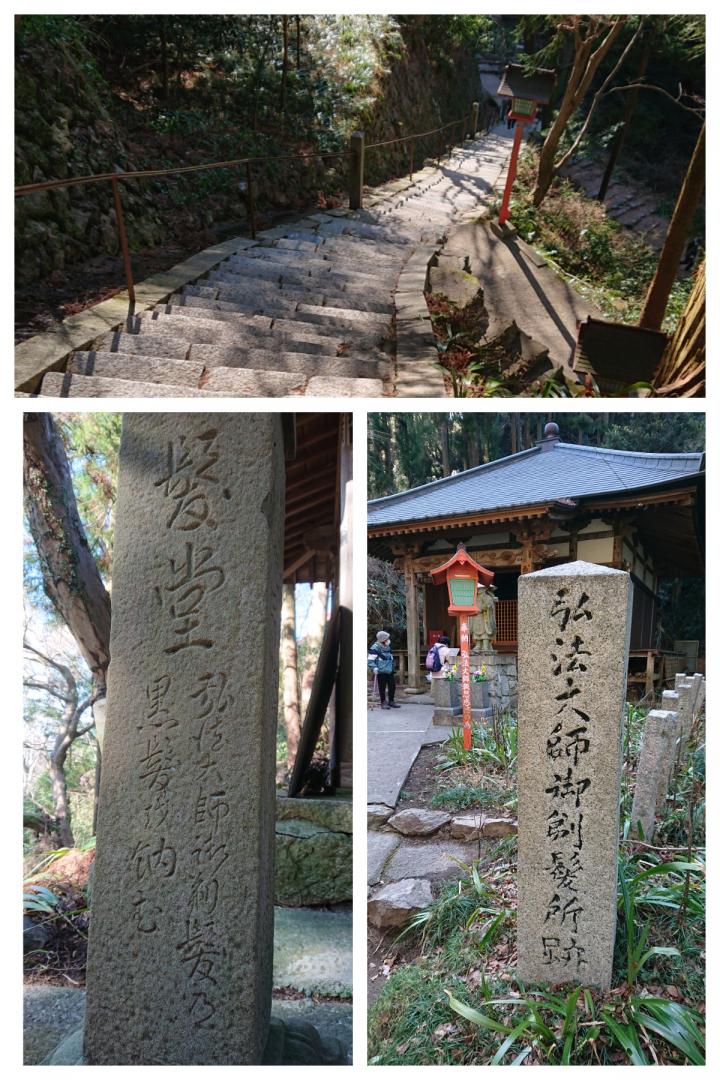

西国三十三所 第四番札所である施福寺(せふくじ)は

槇尾山(まきのおさん 標高600メートル)の山頂手前(標高485メートル付近)にあります。

仏教伝来から間もない欽明天皇の時代に天皇の命を受けて行満上人が弥勒菩薩を本尊として創建したと伝わっています。

それを、奈良時代の行基の一番弟子 法海上人が繁栄させました。

その勢力は織田信長にも恐れられるほどになり、信長は天正九年(1581)に焼き打ちをします。

後に豊臣秀頼によって再興されましたが、江戸末期の弘化二年(1845)山火事で堂塔を失ってしまいました。

ネットの情報では、駐車場から山道を 片道30分。と書いてありました。

毎日 プゥちゃんと散歩してるし 筋肉増えたし イケるやろ~🎵と軽く考えてました。

あははは(^。^;)

家族連れからは どんどん引き離されるし

山を走るスポーツをされているであろう出で立ちの男性達には

さっさと追い抜かれるし

休日だったのでお参りを終えた人が次々 こんにちは~こんにちは~とすれ違い様に挨拶してくれるし

ハアハア、、、 こんにちは~

ハアハアハアハア、、こんにちは~

必死で挨拶のお返しをしながら登りました40分〰️(^。^;)

本堂の手前に「弘法大師御剃髪所跡」愛染堂がありました。

空海が髪を剃り仏門へ入った場所です。

その髪を埋めたとされる「弘法大師御髪堂」もありました。

なんでここ??

施福寺には、空海が師と仰いでいた奈良・大安寺の僧、勤操大徳が住んでいました。

空海は勤操から出家を勧められ、剃髪してもらったとか…

江戸末期の山火事で焼けたのか?資料が残ってないそうで 事実かどうか?という感じらしいのです。

かってな梅干し説☆

尊敬する大好きな師匠の勤操に剃髪をしてもらうがこの時代の仏教会の重鎮に無礼にならないよう

南都、奈良の東大寺で正式な出家の儀式をした。

どうでしょ??

空海は かってに唐から2年で帰国。←これは話すと長くなるので また今度に( ´艸`)

京に入ることを許されず、一時的に籠った場所とも伝わっています。

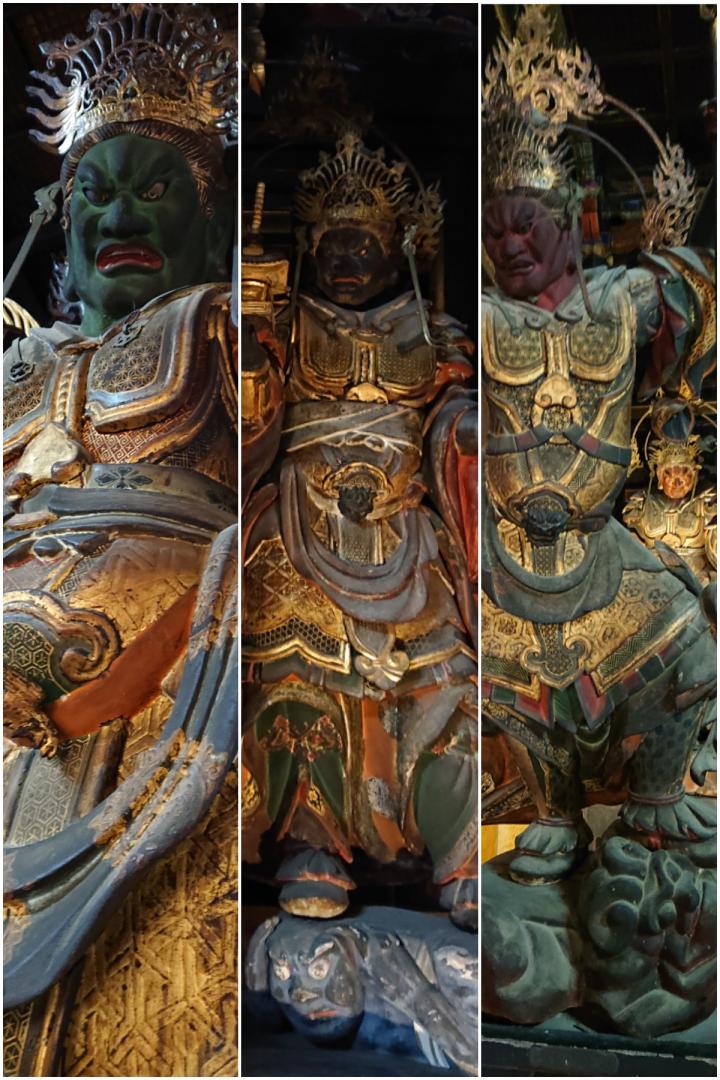

施福寺にしかいない方違(ほうちがい)大観音さまは 約5メートル。

観た瞬間に、すごっ生きてはる。と思いました。

方違観音さまは悪い方角を良い方向に変えてくれるという開運方違の仏さまで 日本で唯一の仏像です。

人生の節目にお参りをし 良い方へ変えてもらうと良いそうです。

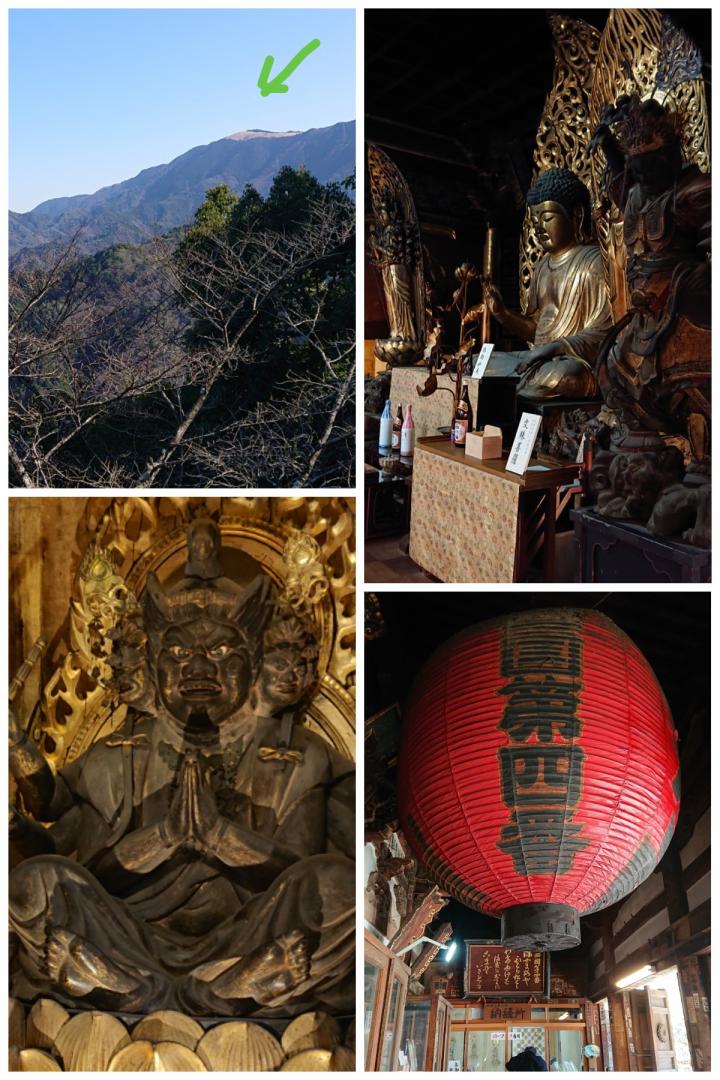

ご本尊はとても大きな弥勒菩薩さま。

下の写真右上

上の写真 左下

千年ほど前、花山法皇は 第三番札所の粉河寺から 第四番札所の施福寺に訪れる際

山越えしようとしたのですが 山の深さに難儀をされ 道に迷ってしまいました。

昔の人はそんな時 経験のある古い馬に鈴をつけて解き放ち

鈴の音と馬の爪跡をたどり 人里にでることができたそうです。

法皇の一行もそのようにしたところ、馬に導かれてなんとかこの霊場にたどり着くことができました。

法皇はそのことに感謝し、お寺に馬頭観音を奉納したのだそうです。

写真左上の遠くに見える岩湧山の頂上 ↓の場所は 茅場です。

ここの茅は 河内長野市の観心寺や金剛寺、京都のお寺の屋根にも使われているそうです。

以前は、御開帳のときにしか拝めなかったのに、今ではいつでも 真ん前で拝ませてもらえます。

どの仏像も写真は取り放題~(^_^)v

山は清々しく聖域です。あんなにしんどいのに また お参りしたくなりますよ(^_^)

カブ~なんで そんな寝方?

31

31

最近のコメント