はいっ‼️🙋

カレンダーの日〜〜〜〜🗓️

↓雑学ネタ帳より抜粋。

カレンダーの業界団体である全国団扇扇子カレンダー協議会と全国カレンダー出版協同組合連合会が1988年に制定。

1872年(明治5年)に太政官布告で太陽暦が採用されることとなり、明治5年12月3日(旧暦)が1873年(明治6年)年1月1日(新暦)となった。この改暦により、日本は太陽暦を採用している諸外国と外交上の足並みを揃えられることになった。

太陽暦の採用により、文明国家の仲間入りを広く世界にアピールすることできた。合わせて、もう一つの意義として、明治維新以後、行き詰って余裕のなかった政府の財政回復を狙ったという説もある。新暦に移行することで、その年は閏月を含む2ヵ月分の人件費を削減することができた。

記念日はカレンダーの更なる普及と発展が目的。2011年(一般社団法人・日本記念日協会により認定・登録された。

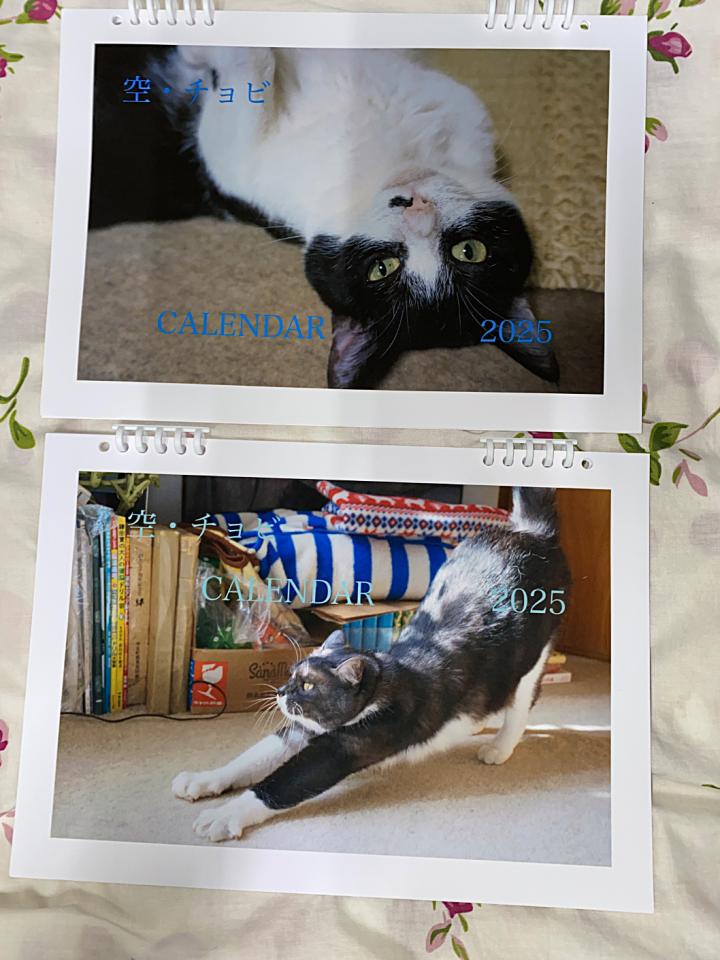

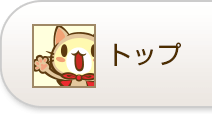

初めて自分でカレンダーを作ったのは2010年用でした。

今回で16作目になります。

最初は既製品のカレンダー製作キットを使っていたのですが、メーカー廃盤になった為、一から自力で作る事に。

この年が、一番大変でした😓

でも、方法さえわかれば後はもう簡単。

手順もメモしてあるので、それを見ながら印刷するだけ。

母(居間に飾る)用と実姉にプレゼントする分は同じ写真、自室の分だけ別の写真の2パターン。

今年はノートラブルで一枚もし損じませんでした。

まぁ、16回も作ってたら当たり前かな😅

雪中散歩の空とか

陽だまりでお座りするチョビとか

甘えながらころりんちょ、するチョビとか

かまくら型ベッドから、半分顔出してる空とか

選りすぐりのショット満載。

途中、閉じリングがなくなったので某通販サイトで買い足そうと思ったら、現在取り扱いがありませんとの事。

仕方がないので、同じ9mm幅の内径の大きいものを使ったら、月替わりの時に捲りにくいかなぁ。

でも、手に入らなかったんだからもうしょうがない。

捲れない訳ではないので、多少の使いにくさには目を瞑り妥協しました😓

今年は、日付の部分は今までと違うサイトからダウンロードしました。

写真を引き立たせるためには、シンプルが一番ですよね🎶

今年も綺麗に仕上がった、と自己満足😄

さて、じゃあ次は年賀状の図案かな。

葉書も随分値上がりしたので、年賀状じまいしようかと思いましたが、13・4枚程度だしこの時にしか便りのない相手もいるし…まだしばらく続ける事にしました。

お坊様も走る12月、まだまだ忙しさが続きます……🌟

26

26

最近のコメント